前の記事では、フランスのサン=ポル=ド=レオンという町にある農協のSICA(シカ)が持つ、研究施設を紹介しました。

前回記事「研究結果を地元の農家にフィードバックする仕組み in フランス」

https://sinka.social/topics/france_agriculture-2/

本記事では、サン=ポル=ド=レオンの農業を支えるその他の施設についてご紹介します。

SICAの取り組み⑤生産〜販売の教育に力を入れている

地域の農業を支える上で人材育成は非常に重要な要素の一つです。サン=ポル=ド=レオンにはそのような人材育成を行う施設として「isfell(イスフェル:Institute supérieur de formation)」というトレーニングセンターがあります。

作物を作るだけでなく、販売までを一つのサイクルとして全体最適を考えているSICAでは、「サン=ポル=ド=レオン産の野菜や果物を置いてある店舗に、野菜や果物の知識や、それらをどのように配置するべきかなどについてわかった人を配置することがとても重要」と考えています。isfellは、そのようなスキルを学んでもらう場であり、学生、高卒者、専門学校、大卒者などが通っています。

このように人材育成自体が地域で仕組み化されていることはとても重要であり、日本の地域においても大いに参考になると思いました。

SICAの取り組み⑥気候変動に適応する野菜などの研究に力を入れている

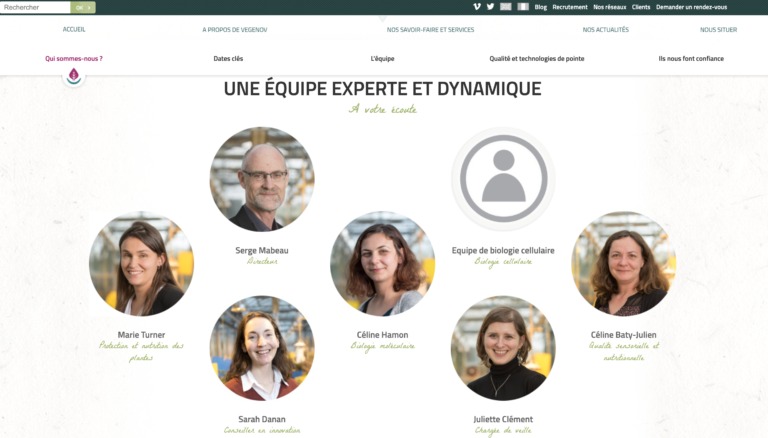

そして、SICAから派生した施設の一つに、NPO法人「VEGENOV(ベジノブ)」という団体が運営する研究所(1989年設立)があります。

この研究所では、気候変動に適応する野菜の研究などを含め、サン=ポル=ド=レオンで持続可能な農業を実現していく様々な研究をしています。

上の写真は、EUやブルターニュ地域の助成金などを活用して作られた設備で種の発芽の研究を行っている様子です。大企業と共同で応用研究なども行なっているそうです。

まさにSDGsの目標2にある「持続可能な農業を促進する」を体現している組織です。6,000人ほどの町でこのような研究所がNPO法人の運営で行われていることに驚きました。

気候変動を可能な限り抑制するというのはもちろん重要ですが、変わりゆく気候に対するレジリエンスを高めるということもまた「持続可能な農業」の実現のためには必要であるというリアルを感じることのできる施設でした。

日本は縦に長い国土を持ち、山脈などの豊かな自然に恵まれているため同じ日本国内でも気候が多様です。その中で気候変動に対する対策を個々の自治体が真剣に考え、地元の農業を守っていくということを考えるなら、日本の地方自治体でも同じような取り組みが必要ではないかと、その可能性を感じました。

また、施設内のさまざまな設備を見学させていただく中で気づいたのは、あちこちで女性研究者が多いということです。「男女比は何人くらいですか」と伺うと、「十数人研究者がいて、80%以上は女性、副所長も女性だよ」との回答でした。

さすがジェンダーギャップ指数0.791で15/146位のフランスです…!(※日本は0.650で116位、数字が1に近づくほど平等)

※参照:世界経済フォーラム「The Global Gender Gap Report 2022」

日本の農業でも実際には女性が活躍されていますが、このような組織で働くジェンダーバランスとして、男性より女性が多いというのは日本ではあまり見かけないこともあり、これらも参考になります。

前の記事でご紹介したCATÉ(カテ)も、女性職員さんが多く…。そのうちのお1人に伺ったところ、かつてisfellで学び、外へ出て博士課程を取って、CATÉに戻ってきたとのこと。まさに理想的なUターンとも言えるキャリアでした。

このような施設で働いている方々はどのようなモチベーションで仕事をされているのでしょうか。『食に関わる仕事が好きなのかな…?』と思いながら、「都市から遠く離れたサン=ポル=ド=レオンという地を職場に選んだ理由はなんですか?」と伺ってみました。

すると、「ここでは、未来の食を創り出すことに携わることができる。とてもやりがいのある仕事があるからだよ」と答えてくださいました。このように誇りを持って農業に従事している方がいることは数字には表れないかもしれません。しかし、間違いなくサン=ポル=ド=レオンの強みの一つになっていると感じます。

また、SICAの60年の歴史の中で、教育に投資したことがようやくUターンとして可視化され始めているとも言えます。

人材育成は、とても根気が必要で長いスパンではありますが、地域を持続可能にしていくために重要な人づくりに力を入れたことで、まちづくりが進み、雇用が生まれ、結果が出ている好事例がサン=ポル=ド=レオンにはありました。

このように書いていくとSICAが何もかも上手くいった歴史を歩んできたように感じてしまいますがそんなことはなかったそうです。ここまで来るには、いろいろ折り合いがつかなかったり、課題も出たりと困難がたくさんあったそうです。それでも、みんなで知恵を絞って乗り越え、今があるのだと教えてくださったその姿は、とても楽しそうでした。

このような、課題を乗り越えること自体を楽しむという姿勢も大切なことなのかもしれません。

SICAの取り組み⑦流通センターの整備

続いて流通についての施設を見学させていただきました。せっかく野菜を生産してもスムーズに流通が行わなければ野菜の価値はどんどん下がってしまいます。

そこで、より一層域外に迅速に農作物を出荷するために「Vilar Gren」という流通センターを整備したそうです。

この施設もSICAから車で5分の距離にありました。生産から流通、そして研究まで必要な機能がコンパクトに地域の中で集約されていることがわかりました。

https://www.youtube.com/watch?v=5W1Dha8unP4&t=1s

SICAの取り組み⑧使われなくなった施設の利活用

最後に使われなくなった施設のリノベーションの事例を教えてもらいました。

この写真に写っている建物は元々魚市場だったとのこと。SICAによって、海の見える絶好のロケーションと、サン=ポル=ド=レオンの農業の強みを活かした、「Le Kerisnel」というレストランに生まれ変わったそうです。私たちが訪問したのは平日のお昼でしたが多くのお客様で賑わっていました。

日本の地方自治体が海外に学べることは多い

全3記事にわたって、サン=ポル=ド=レオンの農業の取り組みをご紹介しました。

今回の視察では、サン=ポル=ド=レオンのStéphane CLOAREC市長にご案内いただき、施設の職員のみなさまにも大変お世話になりました。本当にありがとうございました!

サン=ポル=ド=レオンとは法制度や仕組みなども違いますが、日本の地方自治体にも

彼らの取り組みのエッセンスを日本流にアレンジしながら取り入れ、持続可能な未来を創り出していきたいと思いました。