フランスの小規模農家を訪問調査

フランスは大規模農業が中心ですが、実は小規模農家もたくさんあります。そのような小さな農家は大規模農家とどのような違いがあるのか、また、生産や流通において差別化や工夫をしているのかなどを調べるためフランスのノルマンディー地方を訪問しました。

そこには、中小農家が多い日本の農業にとっても参考になる取り組みが多くありました。

300人程度のコミューンが集まる町で作り続けられているシードルとカルヴァドス

今回、訪問したのはフランスノルマンディー地方のカルヴァドス県に属する”La houblonnière”という町で、人口330人程度のコミューンが集まる地域です。

この地域の主な産業はリンゴとその加工品で、「シードル」や「カルヴァトス」といったリンゴからお酒を作る工場が立ち並び、”シードル街道”と呼ばれる地域の近くにあります。

「カルヴァドス」というお酒は、アップルブランデーの一つです。アップルブランデーは、りんごを発酵して造るアップルワイン(=シードル)を蒸留して造ったお酒で、主にフランス北部やイギリス、アメリカで造られています。フランスでは「オー・ド・ヴィー・ド・シードル」と呼ばれています。

そして、このカルヴァドス県とその近隣の県で造られるアップルブランデーのみが「カルヴァドス」と名乗ることを許されています。

制度により守ることでブランド化し、付加価値を高める

同じ製法で作られたものであっても他地域ではカルヴァドスを名乗ることはできません。つまり、カルヴァドスはカルヴァドス県のブランド品ということになります。これは「AOC(原産地呼称統制制度)」という制度に認定されているためで、ヨーロッパではこの法制度によって原産地を守り、持続可能な取り組みにしていく取り組みが進められています。(日本はこの保護施策が弱いことが以前より指摘されています。)

このカルヴァドス県とその近隣の県域で造られた「オー・ド・ヴィー・ド・シードル」のみが「カルヴァドス」を名乗ることができることから、カルヴァドスであればこの地域で作られたことがすぐにわかるのです。さらにカルヴァドスのアルコール度数は最低40度、最低2年以上の熟成期間が義務付けられており、それをクリアしたものが晴れてカルヴァドスと名付けられ、出荷されていくのです。

牛のお世話からシードルの販売まで

今回、訪問させていただいたのはこちら「Calvados Christian Drouin」というカルヴァドスやシードルなどを自家生産・販売している農家さんです。

オーナーにお会いし、りんごの生産から、シードル・カルヴァドスの作り方、販売方法まで教えていただくことができました。

まずはりんごが生産されている圃場。

少し歩くと牛が放牧されています。園内には牧草が広がっていました。

シードルの製造工場の中まで、ご丁寧にご案内してくださいました。

先祖代々引き継がれる施設内にはオーク材で作られたカルヴァドスの樽が並んでおり、芳醇な香りが漂っていました。ここで最低2年以上熟成させていくわけですが、10年、20年ものになると樽の中で蒸発して減ってしまうため、長期間熟成されたカルヴァドスはとても貴重とのこと。

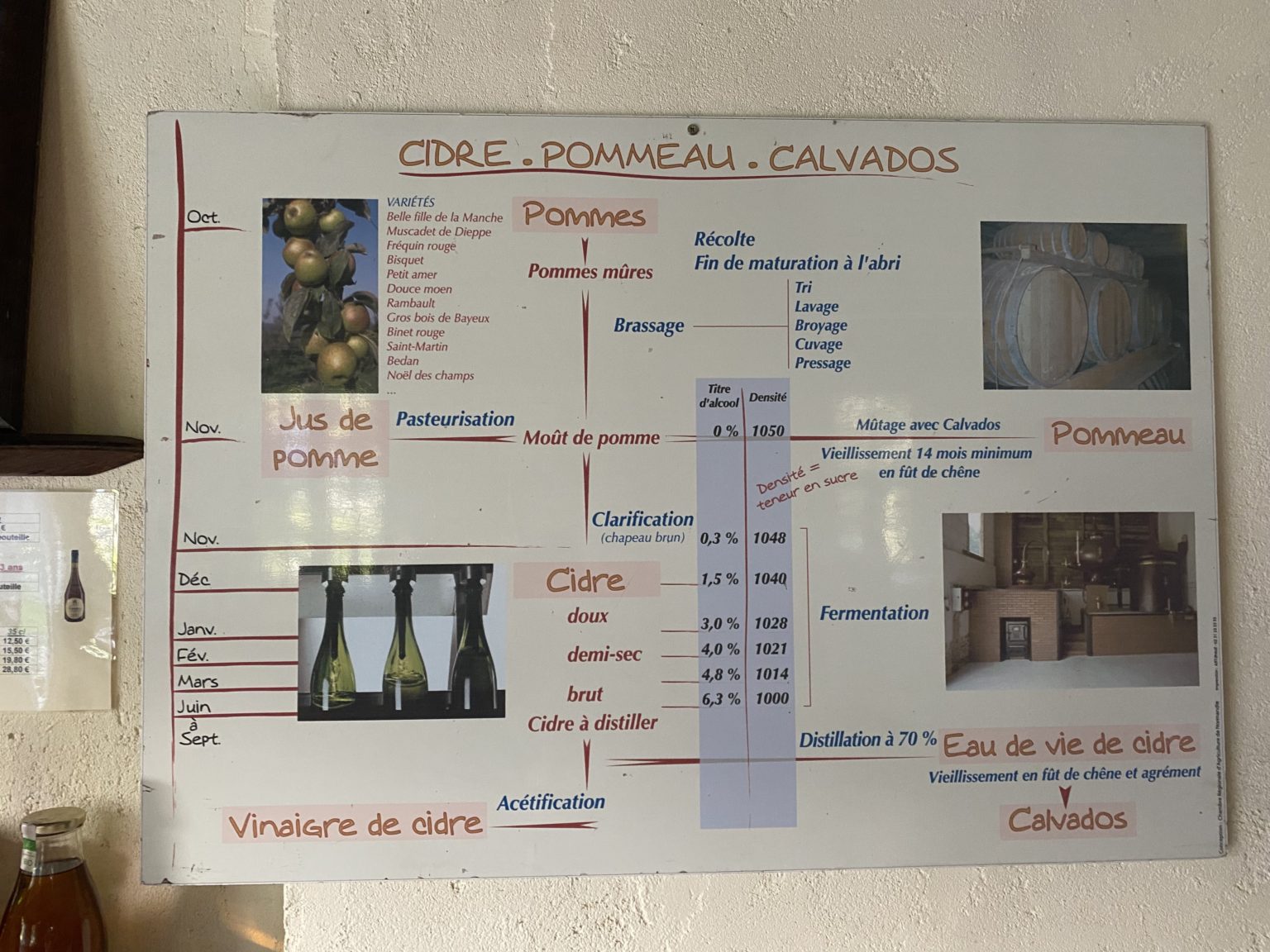

シードル・カルヴァドスは同じ原料から作られますが、製造工程を変えることで全く違ったものになります。

たくさんの自社ブランド品の試飲をさせていただき、その違いを肌で感じることができました。

(そして本場のシードルはとっても美味しかった・・!)

原材料や設備を大掛かりにせず、構成によって商品にレパートリーを持たせられるのは、とても大きな強みです。

フランスで見つけた持続可能な農業モデル

この農場では、先祖代々引き継いできた土地や設備、建物などの資産をそのまま活用して、家族経営でも数億の売上を挙げているそうです。

ここで作られているりんごの多くは、粒が小さく甘みも少ない酸味種です。カルヴァドスの原料となるりんごは48種類が認定を受けており、果汁の中に含まれる酸やタンニンの量によって苦味種、甘苦味種、甘味種、酸味種の4つに分類されています。

りんごが実を付けると、特殊な装置が付いた車両で機械的に木を揺すって豪快に振り落とし、収穫していきます。かなり雑な扱いでこれにはとても驚きましたが「どうせ加工してしまうから落ちて傷がついても関係ない」とのことでした。

集めたりんごは日かげの風通しのよい場所で追熟された後、ベルトコンベアのような機械で選別し、破砕・圧搾用の機械に投入、採れた果汁を発酵させていくという流れで作られていきます。

りんごは、生鮮な状態では高価な価格で売ることが困難です。特に苦味種や酸味種は生食には向いていません。しかし、二次加工を行い、カルヴァドスのようなブランドとして価値を創出して販売することで家族経営の農家でも数億規模の事業を行うことが可能になるのです。

これを実現させているのは、何といっても「制度に守られていること」「ブランドとして成立していること」が前提となります。「持続可能な農業」の事業モデルを確立していくためのフランスの農業分野の地盤の強さが感じられました。

もう一つ、気になるのはなぜリンゴ園が酪農もやっているのか、という点です。これは代々伝わる農法で、りんごを生産している農家は酪農も同時に行っているそうです。

今回訪問した工場では、カルヴァドス・シードルの製造をメインに行いながら、ミルクを販売、牛の糞尿で土作りを行うという、複数のキャッシュポイントにもなっていました。

たしかに無農薬のりんごを作っている圃場であれば牛が一緒にいても問題なく、肥料なども作れるなどのメリットもあります。このような小規模多機能的な農業は、小さなコミューンのような地域で農業で生きていく上では当たり前だったのでしょう。

また、カルヴァドスは、年一度開催される品評会で賞をもらうことで売り上げが大きく変わるそうです。そのため、生産者は誰もがこの賞をもらうことを狙っているのですが、賞をもらう上では無農薬で作っているということが特に重要になるそうです。

この農法での大規模な生産は難しく、中小農家ならではの手間のかかる生産方法となっていることも注目すべき重要な点でしょう。

つまり、売り上げを上げるためには農薬や化学肥料をできるだけ用いない手間のかかる生産方法が重要で、それが結果的に高価格帯で販売できる付加価値の高い商品となります。これであれば小ロットの生産でも収益につながります。この事業モデルは、まさに自然環境保護×経済循環という”持続可能”なモデルとなっていると言えます。

日本ではそこまでの知名度はないのですが、「ノルマンディー」は、世界中から「カルヴァドス」や「シードル」が美味しいというプラスのイメージが想起されるという地域のブランディングが確立しているのです。

地域のブランディングはとても時間がかかりますが、それだけの価値を生み出すことができる取り組みであることは間違いありません。そして、中小農家であっても地域ブランディングと相乗効果を生むことができる加工品づくりをすることで大きな収益を上げることができるということも重要です。

今回の調査では、日本の地域における農業においても大いに参考になる気づきが数多くありました。

[ 参考サイト ]

◾️訪問先(Calvados Christian Drouin)のホームページ

https://www.calvados-drouin.com/

→ 洗練されたwebサイト

◾️日仏交流を活かした地域ブランド化への道 ~弘前シードルはどんな味?~(CLAIR Paris, 2018年11月13日)https://www.clairparis.org/ja/clair-paris-blog-jp/blog-2018-jp/1230-2018-11-13-09-16-24

→ 日本一のりんごの生産量を誇る弘前市は、フランス街道のブーヴロン村とシードルの発展のため協定を結んでいます。