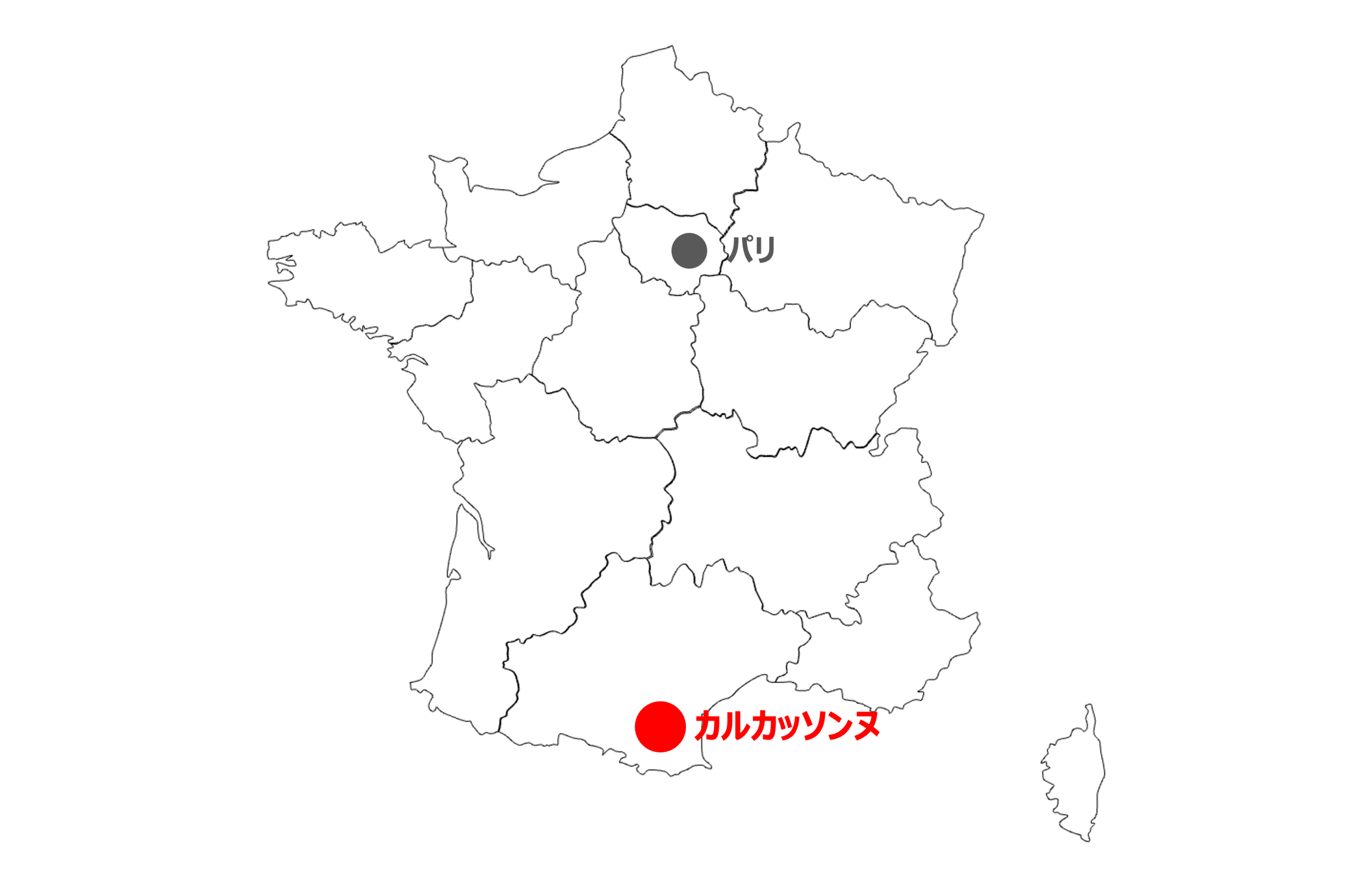

フランス南部、スペインと地中海に面した人口5万人の都市、カルカッソンヌを調査してきました。

フランスは我々日本人に人気の観光国の一つですが、フランス第二の観光地として毎年約400万人の観光客が訪れるカルカッソンヌはあまり馴染みがない観光地です。(第一位はモン・サン・ミシェル)。インバウンドに人気の広島県の2024年の外国人延べ宿泊客数が約200万人だったことから考えても、カルカッソンヌがいかにヨーロッパで人気の観光地であるかがわかります。フランスには、「カルカッソンヌを見ずして死ぬな」ということわざがあるほどだそうです。

◾️the castle and ramparts of the city of Carcassonne(WEBサイト)

https://www.remparts-carcassonne.fr/en/discover/history-of-the-monument

300年間忘れ去られた地域

しかし、このカルカッソンヌは「300年間忘れ去られていたまち」だったのです。

中世ヨーロッパにおいて、スペインとの国境かつ地中海に面しているカルカッソンヌは地政学的に重要な地域でした。そのため12〜15世紀には都市全体を城壁で囲ったり、百年戦争等で攻撃された城壁を修復することで防衛力が強化されていったという歴史があります。

しかし長らく続いた戦争が終結するとカルカソンヌは地政学的な重要性を失います。そしてその後、約300年間は忘れ去られた地域となってしまったのです。

では、そんな地域はどのようにフランス第二の観光地となったのでしょうか。

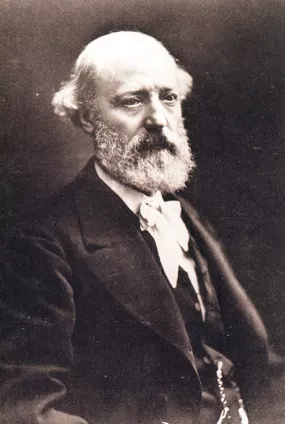

観光地化のきっかけを作ったのは19世紀フランスの建築家「ヴジュエーヌ・エマニュエル・ヴィオレ・ル・デュク」でした。パリのノートルダム大聖堂の修復等を手がけた、ゴシック建築の修復に一生を捧げた建築家として知られています。斬新なアイデアや、これからの100年を見据えた修復を自分の中に課していたとも言われ、彼を嫌う人からは、「破壊的な修復をして前と全く違うものを作ってしまう」「想像してものを作ってしまう」という批判も受け続けた異色の建築家です。

破壊的な修復

たとえば、この写真に写る塔の上部。もともとオレンジ色の目立ついろだったものが、修復されて青色になってしまったそうです。

このような青い尖った屋根はカルカッソンヌの修復前には全くなかった屋根の形でした。修復当初は全く地元の人に受け入れてもらえず、「なんてことをしてくれたんだ」という反発の方が多かったと言われています。しかし、そもそもこの当時のカルカッソンヌは観光地でもなく、この城壁(シテ)の持つ観光的な魅力に地元民も全く気づいておらず、荒廃した過去の遺物でしかなかったのです。

(個人的には、ディズニーランドのシンデレラ城のように、青いもののまわりに明るいものを置くと遠くに見えるという視覚効果を狙ったものなのではないかと感じましたが…)

当時は住民からの多くの反発があったものの、このような独創的な修復から100年経った今、カルカッソンヌ=シテは世界遺産となり、フランス第二の人気観光地へと変貌を遂げたのです。

ヴジュエーヌが当時、そうなることを本当にイメージしていたのか、シテがこのままなくなるのがもったいないのでゴシック建築の観点からこれを再生させようとしたのか、その真相はわかりません。ただ、彼のおかげで今のカルカッソンヌがあり、彼の修復は破壊的ではあったかもしれませんが同時に現在の人気を創造したという点で、私たちに多くの気づきを与えてくれるのです。

今、日本は空前のインバウンド需要が続いています。これは元々日本にあった価値がインターネットなどを通じて世界で共有され、観光地としての魅力が喚起された結果でもあります。それはカルカッソンヌの価値を現地の人が気づく前に世界が気づいたのと同じような形でもあります。

わたしたちはまちづくりや地方創生を考える時、無いものを欲しがったり、他の地域の取り組みを真似してみようとします。そのような取り組みも大切ですが、それには多くの時間や労力、お金、そしてノウハウなどが必要となります。

今後、高齢化がさらに進み、人口も減っていく未来を考えたまちづくりでは、「今そこに存在している価値」に目を向け、それらの価値を高めたり、潜在的に眠っている価値を発掘することが重要となります。これは言うのは易しく、実際にはとても難しく忍耐が必要なことなのですが、新しい何かを生み出すことを考える前に取り組んでみる価値のあるものです。

戦争による高い地政学的価値によって生み出され、戦争後にはその価値が喪失、忘れられていた300年後に観光という点で新しい価値を与えられて復活したカルカッソンヌは、そのようなことを考えさせられる歴史ある都市でした。

【おまけ】インフラの状況

まちの中心には5万人の街としては巨大過ぎる規模のカルフールというフランスの有名なスーパーがあります。このエリアに街の買い物の機能が凝縮されており、周辺自治体から買い物客が数多く訪れています。その点でカルカッソンヌは今も経済圏として地政学的な価値を持ち、中央都市としての機能が活きていました。

そのようなカルカッソンヌのまちなかを歩くと、古いまちということもあり道路が非常に狭かったり、凸凹した石畳が続いていたり、歩道の状態が悪かったりと整備されていないエリアが多くあることに気づきます。

町の中心地はアスファルトで整備されたきれいな歩道が整備されていますが、シテに向かう途中からガタガタした石畳の歩道に変わります。このような石畳の歩道は歴史あるヨーロッパの都市ではよく見かける歩道でもありますが、アクセシビリティの視点から見ると高齢者や車椅子の人にはやさしくない道とも言えます。

多くの観光客のためだけでなく、高齢者がカルカッソンヌにも増加していることから、転んで骨折をしてしまう人もいるため本当は人通りの多いところは全て直したいが、まちとして改修の予算はかなり厳しいとのことでした。このような状況はカルカッソンヌに限らず、フランスの地域ではごく当たり前にあることでもあります。その点で日本の道路インフラはかなり高度に整備されていると言えるでしょう。

フランス第二の観光地であるカルカソンヌは、まちとして関係人口も多く、小さなまちとしては経済圏も大きい一方、インフラの面では脆弱性が残るまちでもありました。